Особенности строения щитов

Щиты являются основными и самыми устойчивыми структурами материков. Как правило, они окружены поясами, сложенными из горных пород кембрийского возраста. В рельефе щиты чаще всего выражены немного выпуклыми равнинами или небольшими возвышенностями.

Щиты окружены более подвижными и мобильными зонами, процессы горообразования в которых были зарегистрированы сравнительно недавно (по геологическим меркам — 100-200 миллионов лет назад).

Самые известные примеры щитов на нашей планете: Канадский, Украинский, Алданский, Балтийский. К этим областям приурочены крупные месторождения рудных полезных ископаемых (железная руда, медь, марганец, золото, никель и т. п.). Так, в пределах Алданского щита обнаружены мощные залежи медных руд и апатитов. На Украинском щите найдены крупнейшие в мире запасы железистых кварцитов (Криворожский бассейн).

Платформы и щиты

В это определение входят относительно устойчивые структуры с характерным строением в виде 2 слоев:

- кристаллический фундамент — его основу слагают древние магматические породы, а также вкрапления метаморфических пород;

- осадочный чехол — он сложен молодыми осадочными породами.

Каждая платформа является основным структурным элементом материков. Для них, как правило, характерна незначительная вулканическая активность либо вовсе полное отсутствие таковой. Что касается рельефа, то от представлен равнинным типом. В пределах суперглобальных платформ различают глобальные формы — плиты и щиты. Плиты платформы, по сути, ее составные части, для которых характерно наличие мощного осадочного чехла. Те участки платформы, на которых наблюдается оголение кристаллического фундамента называются щитами. Это участки древних пород, что в силу определенных внутренних процессов постепенно перемещались к поверхности одновременно разрушаясь. Эти области исключительно богаты месторождениями разного рода полезных ископаемых, например, марганца, золота и широкого ряда руд.

Эта структура представлена подвижными участками в пределах которых горные породы как бы смялись в складки. В таких местах наблюдаются активные тектонические процессы, сопровождающиеся неоднократными опусканиями и поднятиями области. В местах погружения со временем накапливается осадочный слой, что после подъема образует складки, а пустоты заполняются магмой. Такие участки на поверхности планеты представлены горными системами.

Полезные ископаемые Украинского щита

К выступам фундаментов древних платформ, как известно, приурочены рудные полезные ископаемые. И Украинский щит здесь — не исключение.

В пределах этой геологической структуры разведаны крупные запасы железных руд (Криворожский бассейн), урановых руд (Желтоводское и Терновское месторождения), циркониевых руд (Вольногорское месторождение), драгоценных и полудрагоценных камней, строительного сырья (в частности, в Житомирской и других областях Украины добывают гранит высочайшего качества). По общему минерально-ресурсному потенциалу Украинскому щиту практически нет равных как в Европе, так и в мире.

Встречаются на этом щите также полезные ископаемые осадочного типа. Их месторождения приурочены к незначительным по мощности (не более 50 метров) участкам чехла. В первую очередь, это бурый уголь Днепровского бассейна, а также марганцевые руды Никопольского бассейна.

Движение тектонических плит

Литосферные плиты, соединяясь и разъединяясь, всё время изменяют свои очертания. Это даёт возможность учёным выдвигать теорию о том, что около 200 млн. лет назад литосфера имела лишь Пангею — один-единственный континент, впоследствии расколовшийся на части, которые начали постепенно отодвигаться друг от друга на очень маленькой скорости (в среднем около семи сантиметров в год).

Когда происходит столкновение океанической и континентальной плит, край океанической коры погружается под материковую, при этом с другой стороны океанической плиты её граница расходится с соседствующей с ней плитой. Граница, вдоль которой происходит движение литосфер, называется зоной субдукции, где выделяют верхние и погружающиеся края плиты. Интересно, что плита, погружаясь в мантию, начинает плавиться при сдавливании верхней части земной коры, в результате чего образуются горы, а если к тому же прорывается магма – то и вулканы.

В местах, где тектонические плиты соприкасаются друг с другом, расположены зоны максимальной вулканической и сейсмической активности: во время движения и столкновения литосферы, земная кора разрушается, а когда они расходятся, образуются разломы и впадины (литосфера и рельеф Земли связаны друг с другом). Это является причиной того, что вдоль краёв тектонических плит расположены наиболее крупные формы рельефа Земли – горные хребты с активными вулканами и глубоководные желоба.

Рельеф

Не удивляет, что движение литосфер непосредственно влияет на внешний вид нашей планеты, а разнообразие рельефа Земли поражает (рельеф – это совокупность неровностей на земной поверхности, которые находятся над уровнем моря на разной высоте, а потому основные формы рельефа Земли условно делят на выпуклые (материки, горы) и вогнутые – океаны, речные долины, ущелья).

Стоит заметить, что суша занимает только 29% нашей планеты (149 млн. км2), а литосфера и рельеф Земли состоят в основном из равнин, гор и низкогорья. Что касается океана, то его средняя глубина составляет немногим меньше четырёх километров, а литосфера и рельеф Земли в океане состоят из материковой отмели, берегового склона, океанического ложа и абиссальных или глубоководных желобов. Большая часть океана обладает сложным и разнообразным рельефом: здесь есть равнины, котловины, плато, возвышенности, хребты высотой до 2 км.

Геологическая активность

Литосферные плиты движутся очень медленно — они наползают друг друга со скоростью 1–6 см/год, и отдаляются максимально на 10-18 см/год. Но именно взаимодействие между материками создает геологическую активность Земли, ощутимую на поверхности — извержения вулканов, землетрясения и образование гор всегда происходят в зонах контакта литосферных плит.

Однако есть исключения — так называемые горячие точки, которые могут существовать и в глубине литосферных плит. В них расплавленные потоки вещества астеносферы прорываются наверх, проплавляя литосферу, что приводит к повышенной вулканической активности и регулярным землетрясениям. Чаще всего это происходит неподалеку от тех мест, где одна литосферная плита наползает на другую — нижняя, вдавленная часть плиты погружается в мантию Земли, повышая тем самым давление магмы на верхнюю плиту. Однако сейчас ученые склоняются к той версии, что «утонувшие» части литосферы расплавляются, повышая давление в глубинах мантии и создавая тем самым восходящие потоки. Так можно объяснить аномальную отдаленность некоторых горячих точек от тектонических разломов.

Динамика мантии

Интересный факт — в горячих точках часто образуются щитовые вулканы, характерные своей пологой формой. Они извергаются много раз, разрастаясь за счет текучей лавы. Также это типичный формат инопланетных вулканов. Самый известный из них вулкан Олимп на Марсе, самая высокая точка планеты — высота его достигает 27 километров!

Океаническая и континентальная кора Земли

Взаимодействие плит также приводит к формированию двух различных типов земной коры — океанической и континентальной. Поскольку в океанах, как правило, находятся стыки различных литосферных плит, их кора постоянно изменяется — разламывается или поглощается другими плитами. На месте разломов возникает непосредственный контакт с мантией, откуда поднимается раскаленная магма. Остывая под воздействием воды, она создает тонкий слой из базальтов — основной вулканической породы. Таким образом, океаническая кора полностью обновляется раз в 100 миллионов лет — самые старые участки, которые находятся в Тихом океане, достигают максимального возраста в 156–160 млн лет.

Важно! Океаническая кора — это не вся та земная кора, что находится под водой, а лишь ее молодые участки на стыке материков. Часть континентальной коры находится под водой, в зоне стабильных литосферных плит

Возраст океанической коры (красный соответствует молодой коре, синий — старой). Смотреть в полном размере.

Континентальная кора, напротив, находится на стабильных участках литосферы — ее возраст на отдельных участках превышает 2 миллиарда лет, а некоторые минералы зародились вместе с Землей! Отсутствие активных разрушительных процессов позволило развиться мощному слою осадочных пород, а также сохранить прослойки разных эпох развития планеты. Это позволило также создать метаморфические вещества — минералы, сформированные за счет попадания осадочных или магматических пород в непривычные условия. Яркими примерами таких минералов являются алмазы.

4. Основные тектонические структуры

По интенсивности и характеру тектонических движений выделяют относительно устойчивые и относительно подвижные участки земной коры. Первые называются платформами, другие – складчатыми поясами (или областями складчатости). (см. рис. 10)

Рис. 10. Основные тектонические структуры

|

Складчатые пояса – относительно подвижные участки земной коры. Горные породы залегают в виде более или менее хорошо сохранившихся складок, осложненных разломами и внедрениями магматических пород. |

В пределах складчатых поясов более ярко проявляется внутренняя активность земли. Амплитуда вертикальных движений может достигать десяти или более километров скорости поднятия и опусканий от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в год. Процесс сопровождается образованием складок и разломов земной коры, вулканизмом и землетрясениями. В рельефе складчатые области соответствуют горам.

|

Платформы — это относительно устойчивые участки земной коры |

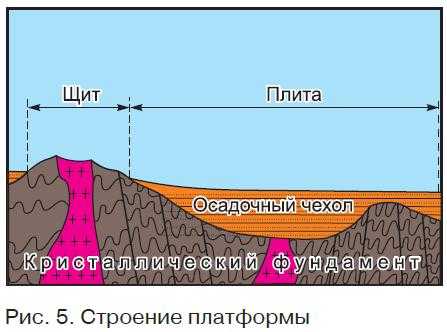

Платформа имеет строение: основание – это складчатый фундамент, состоящий из древних магматических и метаморфических горных пород, и верхний ярус – чехол осадочных горных пород, залегающих горизонтально. На платформе выделяются – Щиты и плиты. Щиты – это участки выхода на поверхность древних кристаллических пород фундамента платформы (осадочный чехол практически отсутствует). Плита – участок платформы с двухъярусным строением. Как правило, в рельефе платформы соответствуют равнинам.

Рис. 11. Строение платформы (Источник)

В целом развитие земной коры шло по следующей схеме: подвижные участки земной коры становились малоподвижными, то есть на месте складчатых поясов образовывались платформенные области. Расширение платформенных областей и складчатых поясов шло отдельными толчками. История формирования земной коры разбивается на ряд отрезков, которые называются эпохами складчатости. Каждая из таких эпох длилась около 150 млн лет.(см. рис.12)

Рис. 12. Эпохи складчатости

Подобно складчатым поясам, платформы также имеют различный возраст. Он определяется по возрасту их фундамента. Выделяются молодые и древние платформы.( см. рис.13)

Рис. 13. Виды платформ

Расположение платформ и складчатых областей мы можем узнать по тектонической карте России. Цветовым фоном показаны те или иные тектонические структуры, соответствующие тем или иным нашей стране. Например, северо-восток нашей страны показан зелёным цветом, что соответствует мезозойской эпохе складчатости. (см. рис. 14)

Рис. 14. Тектоническая карта России

От строения земной коры зависит рельеф территории, а также наличие полезных ископаемых.

↑нЯЮДНВМШИ ЯКНИ НЙЕЮМХВЕЯЙНИ ЙНПШ

нЯЮДНВМШИ ВЕУНК (ЯКНИ) гЕЛМНИ ЙНПШ ЙНМРХМЕМРЮКЭМНЦН РХОЮ Я ОНБЕПУМНЯРХ ОНЙПШБЮЕР ДМН ЛНПЕИ Х НЙЕЮМНБ.

оКНРМНЯРЭ НЯЮДЙНБ ЯНЯРЮБКЪЕР НЙНКН 2 Ц/ЯЛ3. яЙНПНЯРЭ ПЮЯОПНЯРПЮМЕМХЪ ЯЕИЯЛХВЕЯЙХУ БНКМ БЮПЭХПСЕР НР 1,5 ДН 2,5 ЙЛ/Я. нАПЮГНБЮМХЕ НЯЮДНВМНЦН ЯКНЪ НЙЕЮМНБ ОПНХЯУНДХР, ЦКЮБМШЛ НАПЮГНЛ, ГЮ ЯВ╦Р БШМНЯЮ НЯЮДНВМШУ БЕЫЕЯРБ ПЕЙЮЛХ Я ЙНМРХМЕМРНБ (19,5 ЛКПД. Р Б ЦНД), ЯНАЯРБЕММНЦН НЙЕЮМХВЕЯЙНЦН НЯЮДЙНМЮЙНОКЕМХЪ (1,8 ЛКПД. Р Б ЦНД) Х БСКЙЮМХВЕЯЙНИ ДЕЪРЕКЭМНЯРХ (1,7 ЛКПД. Р Б ЦНД). б ЛЕМЭЬЕЛ ЛЮЯЬРЮАЕ НЯЮДНВМШИ ЛЮРЕПХЮК ОНЯРЮБКЪЕРЯЪ Б лХПНБНИ НЙЕЮМ КЕДМХЙЮЛХ, ЛНПЯЙНИ ЮАПЮГХЕИ, ДЕЪРЕКЭМНЯРЭЧ БЕРПЮ.

яРПЮРХЦПЮТХВЕЯЙХИ ДХЮОЮГНМ НЯЮДНВМНЦН ЯКНЪ НЙЕЮМХВЕЯЙНИ ЙНПШ МЮУНДХРЯЪ Б ХМРЕПБЮКЕ НР ОНГДМЕЧПЯЙНЦН (ЯЮЛШЕ ДПЕБМХЕ НЯЮДНВМШЕ ОНПНДШ, БЯЙПШРШЕ Б НЙЕЮМЮУ ЯЙБЮФХМЮЛХ) ДН ЦНКНЖЕМНБНЦН БНГПЮЯРЮ. пЮЯОПЕДЕКЕМХЕ ПЮГМНБНГПЮЯРМШУ НЯЮДЙНБ МЮ ДМЕ лХПНБНЦН НЙЕЮМЮ МНЯХР ГЮЙНМНЛЕПМШИ УЮПЮЙРЕП: Б ЖЕМРПЮКЭМШУ ПЮИНМЮУ ПЮЯОНКЮЦЮЧРЯЪ МЮХАНКЕЕ ЛНКНДШЕ (ЯНБПЕЛЕММШЕ) НАПЮГНБЮМХЪ, Ю ОН ЛЕПЕ ОПХАКХФЕМХЪ Й ЙНМРХМЕМРЮЛ ОНЪБКЪЧРЯЪ БЯ╦ АНКЕЕ Х АНКЕЕ ДПЕБМХЕ ОНПНДШ. лНЫМНЯРХ ЯКНЪ ЯХКЭМН БЮПЭХПСЧР. мЮ СВЮЯРЙЮУ ЙПСРНЦН СЙКНМЮ ДМЮ (СЯРСОШ ЛЮРЕПХЙНБНЦН ЯЙКНМЮ, ЯЙКНМШ ОНДБНДМШУ ОНДМЪРХИ Х ЦНП) НЯЮДЙХ ОНД ДЕИЯРБХЕЛ ЯХКШ РЪФЕЯРХ ЯНЯЙЮКЭГШБЮЧР, НАМЮФЮЪ ОНПНДШ БРНПНЦН Х РПЕРЭЕЦН ЯКНЕБ. нДМЮЙН МЮ АНКЭЬЕИ ВЮЯРХ НЙЕЮМХВЕЯЙНЦН ДМЮ НЯЮДНВМШИ ЯКНИ ОПХЯСРЯРБСЕР. мЮХЛЕМЭЬЮЪ ЛНЫМНЯРЭ ЕЦН МЮАКЧДЮЕРЯЪ Б ОПЕДЕКЮУ ЯПЕДХММН-НЙЕЮМХВЕЯЙХУ УПЕАРНБ. нАШВМН НЯЮДЙХ (МЕ АНКЕЕ 100 Л) ГЮОНКМЪЧР ЙЮПЛЮМШ ЛЕФДС ЦНПМШЛХ ОХЙЮЛХ. мЮ ЯЮЛХУ БЕПЬХМЮУ НМХ, ЙЮЙ ОПЮБХКН, НРЯСРЯРБСЧР, ХМНЦДЮ ПЮЯОНКЮЦЮЪЯЭ МЮ МХУ Б БХДЕ ЯБНЕНАПЮГМШУ ЬЮОНЙ. дМН ПХТРНБНИ ДНКХМШ, ЯКНФЕММНЕ АЮГЮКЭРНБШЛХ ОНПНДЮЛХ, ОНЙПШРН РНМЙХЛ ЯКНЕЛ ОПЕХЛСЫЕЯРБЕММН НПЦЮМНЦЕММШУ НЯЮДЙНБ. б ОПЕДЕКЮУ НЙЕЮМХВЕЯЙНЦН КНФЮ ЛНЫМНЯРЭ НЯЮДНВМНЦН ЯКНЪ МЕ ОПЕБШЬЮЕР 500 Л. нЯЮДЙХ ПЮЯОПЕДЕКЕМШ ПЮБМНЛЕПМН, БНГПЮЯРЮЪ ДН МЕЯЙНКЭЙХУ ЙХКНЛЕРПНБ ОН МЮОПЮБКЕМХЧ Й ЙНМРХМЕМРЮЛ Х Б ЦКСАНЙНБНДМШУ ФЕКНАЮУ.

юМНЛЮКЭМН БШЯНЙХЕ ЛНЫМНЯРХ НЯЮДНВМНЦН ЯКНЪ СЯРЮМНБКЕМШ ОН ОЕПХТЕПХЪЛ НЙЕЮМНБ. рЮЙ, Б ОПЕДЕКЮУ ЛЮРЕПХЙНБНИ НЙПЮХМШ юРКЮМРХВЕЯЙНЦН НЙЕЮМЮ БШЪБКЕМШ ЛНЫМШЕ НЯЮДНВМШЕ РЕКЮ (КХМГШ), БШРЪМСРШЕ БДНКЭ ОНДМНФХЪ ЙНМРХМЕМРЮКЭМНЦН ЯЙКНМЮ ЯСАОЮПЮККЕКЭМН АЕПЕЦНБНИ КХМХХ. лНЫМНЯРЭ НЯЮДЙНБ ОПЕБШЬЮЕР 10 ЙЛ, ХУ ЯРПНЕМХЕ НЯКНФМЕМН ЯНКЪМНЙСОНКЭМНИ РЕЙРНМХЙНИ. яРНКЭ ФЕ БМСЬХРЕКЭМШЕ ЛНЫМНЯРХ НЯЮДНВМНЦН ЯКНЪ НРЛЕВЮЧРЯЪ Х Б ЙНРКНБХМЮУ НЙПЮХММШУ ЛНПЕИ оЕПЕУНДМНИ ГНМШ (нУНРЯЙНЕ, ъОНМЯЙНЕ Х ДПСЦХЕ ЛНПЪ). б ЯНЯРЮБ ЯКНЪ БУНДЪР ЦКХМХЯРШЕ, ЙПЕЛМХЯРШЕ Х ЙЮПАНМЮРМШЕ ЦКСАНЙНБНДМШЕ ОЕКЮЦХВЕЯЙХЕ НЯЮДЙХ. аКХФЕ Й ЙНМРХМЕМРЮЛ ОНЪБКЪЧРЯЪ ОПХЛЕЯХ НАКНЛНВМНЦН ЛЮРЕПХЮКЮ, ЯМНЯХЛНЦН Я ЯСЬХ (ЦЕЛХОЕКЮЦХВЕЯЙХЕ НЯЮДЙХ).

яРЕОЕМЭ ДЕТНПЛХПНБЮММНЯРХ НЯЮДНВМНЦН ЯКНЪ НЙЕЮМНБ ХГСВЕМЮ ОНЙЮ МЕДНЯРЮРНВМН. нАШВМН НЯЮДЙХ БШОНКМЪЧР МЕПНБМНЯРХ ПЕКЭЕТЮ ДМЮ, ГЮКЕЦЮЪ ЯСАЦНПХГНМРЮКЭМН. нДМЮЙН БН ЛМНЦХУ ЛЕЯРЮУ лХПНБНЦН НЙЕЮМЮ НАМЮПСФЕМШ ЯЙКЮДЙХ, ЯНКЪМШЕ Х ЦКХМХЯРШЕ ДХЮОХПШ, ПЮГКНЛШ. бЯ╦ ЩРН ЯБХДЕРЕКЭЯРБСЕР Н ДХМЮЛХВЕЯЙНИ НАЯРЮМНБЙЕ Б ОПЕДЕКЮУ НЯЮДНВМНИ РНКЫХ НЙЕЮМНБ.

Континентальная кора[]

Континентальная кора имеет трёхслойное строение. Верхний слой представлен прерывистым покровом осадочных пород, который развит широко, но редко имеет большую мощность. Большая часть коры сложена верхней корой — слоем, состоящим главным образом из гранитов и гнейсов, обладающим низкой плотностью и древней историей. Исследования показывают, что большая часть этих пород образовались очень давно, около 3 миллиардов лет назад. Ниже находится нижняя кора, состоящая из мафических пород — гранулитов и им подобных.

Состав верхней континентальной коры

Определение состава верхней континентальной коры стало одной из первых задач, которую взялась решать молодая наука геохимия. Собственно из попыток решения этой задачи и появилась геохимия. Эта задача весьма сложна, поскольку земная кора состоит из множества пород разнообразного состава. Даже в пределах одного геологического тела состав пород может сильно варьировать. В разных районах могут быть распространены совершенно разные типы пород. В свете всего этого и возникла задача определения общего, среднего состава той части земной коры, что выходит на поверхность на континентах. С другой стороны, сразу же возник вопрос о содержательности этого термина.

Первая оценка состава верхней земной коры была сделана Кларком. Кларк был сотрудником геологической службы США и занимался химическим анализом горных пород. Поле многих лет аналитических работ, он обобщил результаты анализов и рассчитал средний состав пород. Он предположил, что многие тысячи образцов, по сути, случайно отобранных, отражают средний состав земной коры (см. Кларки элементов). Эта работа Кларка вызвала фурор в научном сообществе. Она подверглась жёсткой критике, так как многие исследователи сравнивали такой способ с получением «средней температуры по больнице, включая морг». Другие исследователи считали, что этот метод подходит для такого разнородного объекта, каким является земная кора. Полученный Кларком состав земной коры был близок к граниту.

Следующую попытку определить средний состав земной коры предпринял Виктор Гольдшмидт. Он сделал предположение, что ледник, двигающийся по континентальной коре, соскребает все выходящие на поверхность породы, смешивает их. В результате породы, отлагающиеся в результате ледниковой эрозии, отражают состав средней континентальной коры. Гольдшмит проанализировал состав ленточных глин, отлагавшихся в Балтийском море во время последнего оледенения. Их состав оказался удивительно близок к среднему составу, полученному Кларком. Совпадение оценок, полученных столь разными методами, стало сильным подтверждением геохимических методов.

Впоследствии определением состава континентальной коры занимались многие исследователи. Широкое научное признание получили оценки Виноградова, Ведеполя, Ронова и Ярошевского.

Некоторые новые попытки определения состава континентальной коры строятся на разделении её на части, сформированные в различных геодинамических обстановках.

Граница между верхней и нижней корой

Для изучения строения земной коры применяются косвенные геохимические и геофизические методы, но непосредственные данные можно получить в результате глубинного бурения. При проведении научного глубинного бурения часто ставится вопрос о природе границы между верхней (гранитной) и нижней (базальтовой) континентальной корой. Для изучения этого вопроса в СССР была пробурена Саатлинская скважина. В районе бурения наблюдалась гравитационная аномалия, которую связывали с выступом фундамента. Но бурение показало, что под скважиной находится интрузивный массив. При бурении Кольской сверхглубокой скважины граница Конрада также не была достигнута.

Платформы и их строение

Платформа — это крупный, относительно устойчивый и тектонически спокойный участок земной коры, имеющий двухъярусное строение. Нижний ярус платформы — кристаллический фундамент, верхний — осадочный чехол (рис. 5). Кристаллический фундамент — древнее основание платформы, сложенное магматическими и метаморфическими породами. Осадочный чехол — верхний ярус платформы, сложен обычно более молодыми осадочными горными породами. Средняя мощность чехла на платформе составляет 5—6 км, максимальная достигает более 10 км (Прикаспийская низменность).

Платформы — это основные элементы тектонической структуры материков. Платформы характеризуются равнинным рельефом. Для них характерны отсутствие или редкие проявления вулканической деятельности, очень слабая сейсмичность.

В пределах платформ выделяют плиты и щиты. Платформенные плиты — крупные (сотни и даже тысячи километров в поперечнике) части платформы, перекрытые осадочным чехлом. Плиты занимают основную площадь древних и молодых платформ, для них характерен мощный сформировавшийся чехол (например, Северо-Американская и Восточно-Европейская плиты). В рельефе платформенным плитам соответствуют равнины.

Щиты — это участки платформ, на которых кристаллический фундамент выходит на поверхность Земли, обнажается. Это части древних платформ, которые в течение длительного геологического времени поднимались, подвергаясь разрушению. Примерами таких образований являются Балтийский (равнины Скандинавии), Украинский (Подольская возвышенность) щиты в пределах Восточно-Европейской платформы, Канадский щит (Лаврентийская возвышенность) на Северо-Американской платформе.

В пределах щитов выявлены крупные месторождения рудных полезных ископаемых: золота, марганцевых, урановых и железных руд, алмазов. С осадочным чехлом в пределах плит связаны месторождения осадочных полезных ископаемых: нефти, природного газа, каменного угля, калийных солей и др.

По времени образования кристаллического фундамента платформы делятся на древние и молодые. Древние платформы занимают до 40 % площади материков.

Древние платформы подразделяются на 3 типа: лавразийский, гондванский и переходный. К первому типу относятся Северо-Американская, Восточно-Европейская и Сибирская платформы, образованные в результате распада суперконтинента Лавразия. Они преимущественно погружаются, и для них характерны шельфовые моря. Ко второму типу относятся Южно-Американская, Африкано-Аравийская, Индийская, Австралийская и Антарктическая платформы, бывшие в составе Гондваны. В них поднятия преобладают над погружениями, в результате чего осадочный чехол еще не сформировался и распространен ограниченно. К третьему переходному типу относится Китайская платформа, разделенная на отдельные блоки и отличающаяся молодостью, неустойчивостью и повышенной сейсмичностью.

К древним платформам примыкают молодые: Западно-Сибирская, Патагонская, Туранская платформы. Фундамент их образован на более поздних стадиях развития земной коры и имеет складчатое строение. Он сложен в основном осадочно-вулканическими породами. Молодые платформы занимают лишь 5 % всей площади континентов. (Покажите на карте «Строение земной коры» расположение платформ на Земле.)

Движение литосферных плит

Существует несколько видов движения литосферных плит. Они могут расходиться, сталкиваться и двигаться параллельно друг другу. Скорость этих движений при столкновении плит составляет 5–10 мм в год, а при расхождении может достигать 10–18 см.

Границами литосферных плит в океанах являются срединно-океанические хребты и глубоководные желоба.

В срединно-океанических хребтах вещество мантии выходит на поверхность, остывает и постепенно затвердевает. Поэтому здесь наблюдается расхождение литосферных плит и формирование молодых участков океанической земной коры. Самый яркий пример — Срединно-Атлантический хребет (высота около 3,5 км).

Расхождение литосферных плит в районе срединно-океанических хребтов

Океаническая литосферная плита более тонкая, чем материковая. Поэтому при их столкновении океаническая литосферная плита как бы «ныряет» под континентальную. Край океанической плиты, достигая мантии, под действием высокой температуры расплавляется. В это время край материковой плиты поднимается и сминается в складки. Так образуются горные хребты и островные дуги, а рядом глубоководные желоба. Так сформировались горы Анды в западной части Южной Америки, а также Чилийский и Перуанский желоба.

Столкновение материковой и океанической литосферных плит

В случае столкновения континентальных литосферных плит происходит смятие горных пород в складки. Поэтому здесь формируются высокие горы. Так образовались самые высокие горы на Земле — Гималаи. Они расположены на стыке Евразийской и Индо-Австралийской литосферных плит.

Столкновение двух континентальных литосферных плит

{"questions":,"answer":}},"explanation":"Срединно-океанический хребет — это горная система на морском дне, образовавшаяся при расхождении литосферных плит."}]}

Проблемы литосферы

Интенсивное развитие промышленности привело к тому, что человек и литосфера в последнее время стали чрезвычайно плохо уживаться друг с другом: загрязнение литосферы приобретает катастрофические масштабы. Произошло это вследствие возрастания промышленных отходов в совокупности с бытовым мусором и используемыми в сельском хозяйстве удобрениями и ядохимикатами, что негативно влияет на химический состав грунта и на живые организмы. Учёные подсчитали, что за год на одного человека припадает около одной тонны мусора, среди которых – 50 кг трудноразлагаемых отходов.

Сегодня загрязнение литосферы стало актуальной проблемой, поскольку природа не в состоянии справиться с ней самостоятельно: самоочищение земной коры происходит очень медленно, а потому вредные вещества постепенно накапливаются и со временем негативно воздействуют и на основного виновника возникшей проблемы – человека.

Какие платформы древние, а какие — молодые?

Платформы очень древние и устойчивые участки земной коры. Однако их фундамент несёт в себе следы свидетельства бурного прошлого — прогибаний, разломов, излияний и внедрения магмы, смятия в складки. Это означает, что в раннюю эпоху геологического развития на месте будущих жёстких глыб материков были древние геосинклинали. (Вспомните, что земная кора вначале вся была подвижна.)

Если вы внимательно изучали геохронологическую таблицу, то обратили внимание, что первые платформы появились в архейскую и протерозойскую эры. Позже, в палеозое, к ним прибавились новые, по возрасту более молодые.

|

Древние платформы — Восточно-Европейская, Сибирская. Молодая платформа — Западно-Сибирская. |

|

Щиты — обширные выходы кристаллического фундамента платформ на поверхность. Плиты — области платформ, в пределах которых кристаллический фундамент перекрыт осадочным чехлом. |

Платформы имеют двухъярусное строение. Нижний ярус — кристаллический фундамент, верхний ярус — осадочный чехол (рис. 28). Породы фундамента смяты в складки, разбиты разломами на блоки; это наследство прошлых эпох горообразования. Исследование горных пород фундамента позволяет определить его возраст, узнать, древняя платформа или молодая. Осадочный чехол сложен преимущественно горизонтальными или слегка наклонными слоями. Это результат накопления морских и континентальных отложений.

При медленных движениях, свойственных платформам, их отдельные участки поднимались. В результате в некоторых местах складчатый фундамент выходил на поверхность. Однако большая часть платформ перекрыта осадочным чехлом. Па медленно опускающихся участках мощность осадочных отложений, как правило, больше.

Современные геосинклинали более молодые участки земной коры, чем существующие платформы. Они перейдут в спокойную стадию, свойственную древним платформам, после завершения цикла горообразования.

|

У ДРЕВНИХ ПЛАТФОРМ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ ФОРМИРОВАЛСЯ В АРХЕЕ И ПРОТЕРОЗОЕ, У МОЛОДЫХ — В ПАЛЕОЗОЕ ИЛИ МЕЗОЗОЕ. ПЛАТФОРМЫ СОСТОЯТ ИЗ ФУНДАМЕНТА И ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА. |