Кто виноват в бедности такой почвы?

Впервые термин «подзолистые почвы» был введен русским геологом Василием Васильевичем Докучаевым. Существует несколько теорий их формирования. Докучаев, Сибирцев, Костычев и их приверженцы считали, что образованию подобной почвы способствует лесная растительность, попадающая под влияние перегнойных кислот.

В теории Вильямса подзолистый процесс тоже протекает в результате взаимодействия растительности и определенной группы органических кислот. Но в этом случае участие принимает только деревянистая формация. В результате происходит разложение некоторых минералов. Передвижение продуктов разложения в основном осуществляется в форме органо-минеральных соединений.

Фото подзолистого типа почвы

А вот известный русский почвовед-агрохимик Константин Каэтанович Гедройц выдвинул другие предположения. Он считал, что изменение подвижности минералов почвы происходит под влиянием воды (H2O), которая диссоциирует на положительно заряженные ионы Н+ и отрицательные ОН—. При этом углекислота только усиливает агрессивное действие жидкости, в результате образуются органические остатки. Положительные ионы водорода вытесняют из земли иные обменные вещества. Образовавшиеся гидрозоли постепенно перемещаются в нижние горизонты и там, встретившись с электролитами, коагулируют и выпадают в качестве гидрогелей. В результате формируется иллювиальный горизонт.

Ознакомимся с мнением современных ученых относительно формирования этого типа почвы. В хвойных таежных лесах, лишенных травяной растительности либо имеющих незначительную ее часть, формируется лесная подстилка. В ней содержится довольно большое количество смолы, воска и иных трудноразлогаемых соединений. А вот полезных минералов вроде кальция и натрия очень мало. В процессе разложения этой подстилки и жизнедеятельности различных микроорганизмов образуются фульво-, лимонная, уксусная и другие виды кислот, а также некоторые органические соединения.

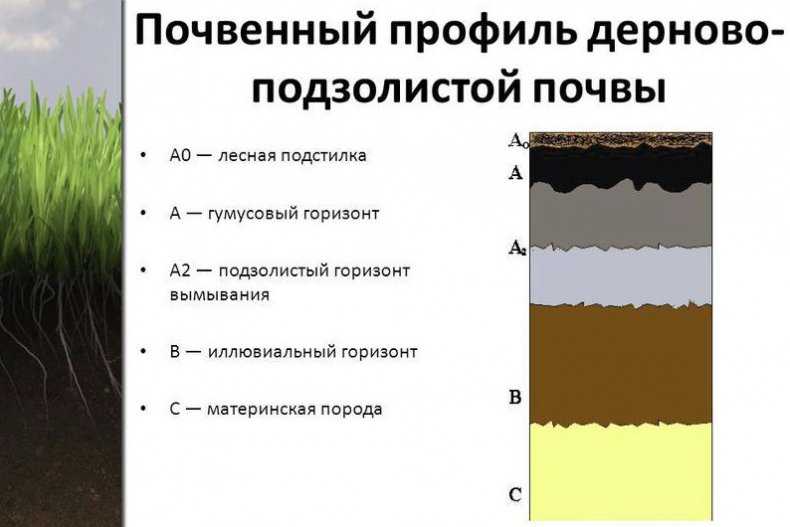

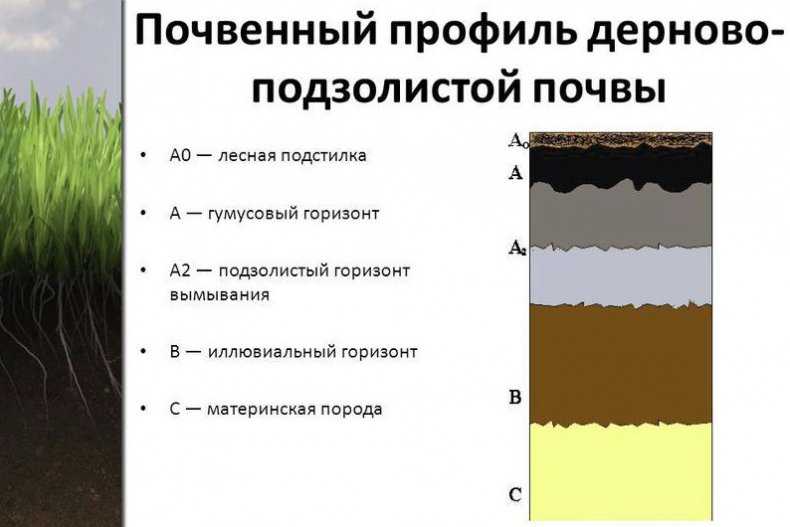

На фото — дерново-подзолистый тип почвы

Все вышеперечисленные вещества в сочетании с водой воздействуют сначала на легкорастворимые, а затем уже и на более устойчивые минеральные соединения и вымывают их из почвы. Стоит отметить, что первыми разрушаются илистые частицы. В общем, все разрушенные минералы с нисходящим потоком воды перемещаются в более низкие слои и часть из них закрепляется там, образуя иллювиальный горизонт. Остаток же вымытых минералов достигает грунтовых вод.

Интенсивность протекания подзолистого процесса во многом зависит от ряда факторов. Во-первых, это увлажнение почвы, которое самым благоприятным образом отражается на возникновении дерново-подзолистой породы. Во-вторых, играет роль и химический состав. Так, карбонатные породы менее подвержены подзолистому процессу из-за нейтрализации кислот кальцием. В-третьих, огромное значение имеет растительность. Например, если рассматривать оподзоливание грунта под хвойными и широколистными лесами при одинаковых условиях, в первом случае он будет протекать значительно интенсивнее. Благоприятно влияет и наличие сфагновых мхов, кукушкина льна. При этом на карбонатных породах подзолистый процесс встречается довольно редко. Только если свободные карбонаты выщелочены на некоторую глубину.

Строение и свойства

Свойства грунтов этого типа зависят от того, насколько выражены процессы оподзоливания и одернения, от мощности соответствующих горизонтов. В целом, дерново-подзолистые почвы не очень плодородны, лишь верхний слой достаточно гумусный, влагоемкий, более структурированный. Плодородие повышается при окультуривании. Хозяйственные дерново-подзолистые почвы имеют другие характеристики и даже строение профиля.

Неокультуренные грунты, которые распространены в лесах, содержат мало питательных элементов, имеют кислую и сильнокислую реакцию, слабонасыщены основаниями (50-70 %), гумус состоит, в основном, из фульвокислот, структура не водопрочная, могут заплывать после осадков. Распаханные и введенные в культуру дерново-подзолистые земли имеют толщину пахотного слоя 30-40 см, содержат больше 3 % гумуса. У них мелкокомковатая структура, почти нейтральная реакция, насыщенность основаниями достигает 80-90 %.

Кто виноват в бедности такой почвы?

Впервые термин «подзолистые почвы» был введен русским геологом Василием Васильевичем Докучаевым. Существует несколько теорий их формирования. Докучаев, Сибирцев, Костычев и их приверженцы считали, что образованию подобной почвы способствует лесная растительность, попадающая под влияние перегнойных кислот.

В теории Вильямса подзолистый процесс тоже протекает в результате взаимодействия растительности и определенной группы органических кислот. Но в этом случае участие принимает только деревянистая формация. В результате происходит разложение некоторых минералов. Передвижение продуктов разложения в основном осуществляется в форме органо-минеральных соединений.

Фото подзолистого типа почвы

А вот известный русский почвовед-агрохимик Константин Каэтанович Гедройц выдвинул другие предположения. Он считал, что изменение подвижности минералов почвы происходит под влиянием воды (H2O), которая диссоциирует на положительно заряженные ионы Н+ и отрицательные ОН—. При этом углекислота только усиливает агрессивное действие жидкости, в результате образуются органические остатки. Положительные ионы водорода вытесняют из земли иные обменные вещества. Образовавшиеся гидрозоли постепенно перемещаются в нижние горизонты и там, встретившись с электролитами, коагулируют и выпадают в качестве гидрогелей. В результате формируется иллювиальный горизонт.

Ознакомимся с мнением современных ученых относительно формирования этого типа почвы. В хвойных таежных лесах, лишенных травяной растительности либо имеющих незначительную ее часть, формируется лесная подстилка. В ней содержится довольно большое количество смолы, воска и иных трудноразлогаемых соединений. А вот полезных минералов вроде кальция и натрия очень мало. В процессе разложения этой подстилки и жизнедеятельности различных микроорганизмов образуются фульво-, лимонная, уксусная и другие виды кислот, а также некоторые органические соединения.

На фото — дерново-подзолистый тип почвы

Все вышеперечисленные вещества в сочетании с водой воздействуют сначала на легкорастворимые, а затем уже и на более устойчивые минеральные соединения и вымывают их из почвы. Стоит отметить, что первыми разрушаются илистые частицы. В общем, все разрушенные минералы с нисходящим потоком воды перемещаются в более низкие слои и часть из них закрепляется там, образуя иллювиальный горизонт. Остаток же вымытых минералов достигает грунтовых вод.

Интенсивность протекания подзолистого процесса во многом зависит от ряда факторов. Во-первых, это увлажнение почвы, которое самым благоприятным образом отражается на возникновении дерново-подзолистой породы. Во-вторых, играет роль и химический состав. Так, карбонатные породы менее подвержены подзолистому процессу из-за нейтрализации кислот кальцием. В-третьих, огромное значение имеет растительность. Например, если рассматривать оподзоливание грунта под хвойными и широколистными лесами при одинаковых условиях, в первом случае он будет протекать значительно интенсивнее. Благоприятно влияет и наличие сфагновых мхов, кукушкина льна. При этом на карбонатных породах подзолистый процесс встречается довольно редко. Только если свободные карбонаты выщелочены на некоторую глубину.

Химический состав и характеристика

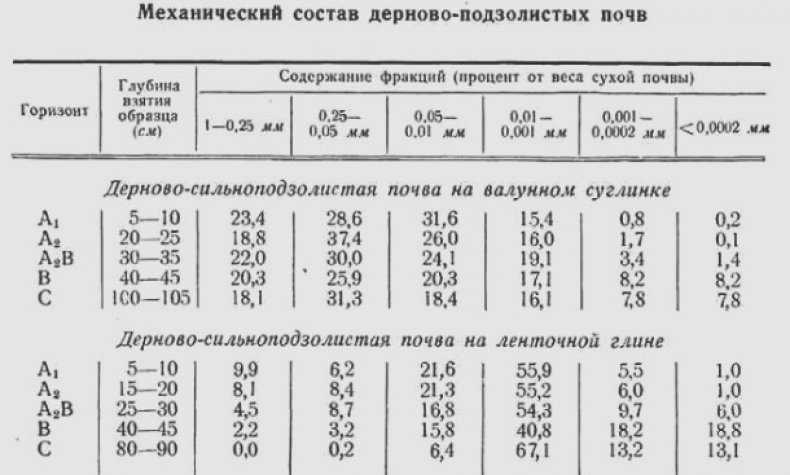

Дерново-подзолистые почвы показывают невысокую мощность дернового слоя, обедненную окислами верхнюю часть, частичное обогащение кремнеземом и уплотненность горизонта вымывания. Также, благодаря обменным катионам водорода, они становятся кислыми или сильнокислыми (рН от 3,3 до 5,5) и нуждаются в подщелачивании.

Знаете ли вы? Зыбучие пески — одно из самых опасных мест на планете. Они представляют собой влажный песчаный грунт, под которым находится крупный источник воды. Ступая на внешне обычный песок, человек проваливается, и его начинает медленно засасывать. В результате пострадавший не уйдет полностью в песок, но из-за сильнейшей силы сцепления влажного песка вряд ли выберется без посторонней помощи.

Минеральный состав прямо зависит от пород, образующих почву, и является практически идентичным подзолистым типам. Поглощенные катионы представлены кальцием (Ca), магнием (Mg), водородом (Н) и алюминием (Al), причем, поскольку большая часть приходится на алюминий и водород, доля оснований в верхних слоях обычно не превышает 50 %.

Состав дерново-подзолистых почв

Состав дерново-подзолистых почв

Кроме того, дерново-подзолистые грунты характеризуются малой концентрацией фосфора и азота. Количество гумуса значительно уменьшается с глубиной и в суглинистых видах составляет 3–6%, а в супесчаных и песчаных — 1,5–3%.

Если сравнивать дерново-подзолистые грунты с подзолистыми, то можно отметить их большую влагоемкость, часто более выраженную структуру и насыщенный гумусом верхний слой. Таким образом, при ведении сельскохозяйственной деятельности дерново-подзолистые почвы показывают большую плодородность.

Важно! Химический состав почвы сильно меняется в зависимости от местности. К примеру, грунт Среднего Приуралья вмещает меньшее количество кальция, калия, магния и железа по сравнению с центральной части России.

Технология улучшения качества грунта

Для улучшения качественного состава почвы используются самые разнообразные методы и вещества. Улучшениюподлежат четыре основных параметра грунта: численность земляных червей, pH-показатели, дренированность и содержание питательных веществ.

| Качественные показатели почвы | Технология улучшения |

| Уровень рН | Улучшение слишком кислой почвы с рН 4,5-5,5 предполагает внесение карбоната кальция, костной муки или торфяной золы. Щелочной грунт с рН более 7 требует окисления посредством внесения торфа или навоза. Нейтральным почвам требуются стандартные подкормки |

| Дренированность и аэрация | Тяжелая земля нуждается в аэрации и улучшении дренажа, а легкому песчаному грунту требуется структурное улучшение и повышение влагоудержания. С этой целью используются компост, строительный песок, перлит, вермикулит и водоудерживающие полимерные кристаллы |

| Показатели плодородности; земляные черви | Внесение основных удобрений способствует повышению питательной ценности грунта, а также делает почву привлекательной для земляных червей, которые поглощают органические отходы и превращают их в полезный для растений гумус. |

Предлагаем ознакомиться Рекомендации косметолога по уходу за лицом

Удобрения

Система улучшения почвы посредством внесения удобрений зависит от состояния грунта на участке. В обязательном порядке требуют улучшения тяжелая глинистая, торфяная, кислая и песчаная почвы, а также солонцы.Для тяжелого глинистого состава рекомендуются органические удобрения на основе соломенного перегноя, торфа, строительного песка, компостов и дерновой земли. Хороший результат дает регyлярное внесение облегчающих и разрыхляющих компонентов, а также золы, извести и навоза.

Торфяно-болотнуюземлю обогащают и улучшают навозом, навозной жижей, компостом, опилками и микробиологическими препаратами. Также вносятся удобрения с повышенным содержанием доступного для растений фосфора и калия. Чтобы улучшить структуру грунта, вносятся песок, компост и глиняная мука.

Супесчаные почвы требуют регyлярного обогащения торфом и компостом, а минеральные удобрения рекомендуется вносить небольшими дозами, но достаточно часто.

Средние и суглинистые почвы рекомендуется удобрять органикой, включая внесение навоза или компоста под осеннюю обработку участка. Органические и минеральные удобрения вносятся по мере необходимости.

Сидераты

Сидераты – это растения, которые выращиваются перед высаживанием основной культуры и способствуют обогащению почвы полезными элементами. Использование сидеральных растений является лучшим и самым экономным способом обогащения почвы на приусадебном участке. Наиболее выгодное в каждом конкретном случае растение следует подбирать исходя из характера его воздействия.

| Сидеральное растение | Воздействие на грунт |

| Бобовые | Насыщение азотом |

| Злаки крестоцветные | Насыщение азотом, предотвращение минерализации |

| Бобовые крестоцветные сложноцветные | Защита почвы от эрозии и сорных растений |

| Рапс и сурепка | Повышение количества органических веществ |

| Бобовые горчица | Вывод не усвоенных растениями фосфатов |

| Редька масличная | Предотвращение потери минеральных веществ |

| Бобовые крестоцветные | Улучшение структуры, разрыхление |

| Бобовые сложноцветные | Повышение нематодоустойчивости |

Обеззараживание

Дезинфицировать почву в условиях открытого грунта довольно сложно по ряду причин, главными среди которых являются трудоемкость и дороговизна такого мероприятия. Однако существует несколько методов, позволяющих выполнить обеззараживание земли самостоятельно и с минимальными затратами времени и средств.

| Название | Тип средства | Использование |

| Хлорная известь | Химическое | За полгода до посадки клубней рассыпать 100–200 г препарата на метр квадратный |

| Формалин | Химическое | За месяц до посадки клубней 250 мл 40%-ного раствора средства растворить в 10 л воды для обработки каждого квадратного метра почвы |

| ТМТД | Химическое | Непосредственно перед посадкой клубней внести 10 л раствора на каждый метр квадратный |

| «Ипродион» | Химическое | Добавлять в лунки при посадке клубней из расчета 40-60 г на метр квадратный |

| «Фитоспорин» | Биологическое | При весенней или осенней подготовке почвы вносить 6 мл на 10 л воды на метр квадратный |

| «Триходермин» | Биологическое | Перед посадкой клубней внести 5 г на 5 л земли |

| «Глиокладин» | Биологическое | Внесение на глубину не менее 1 см при посадке клубней |

| «Алирин-Б» | Биологическое | Профилактический пролив земли на участке из расчета 5 л раствора на метр квадратный |

| «Гамаир» | Биологическое | Профилактический пролив земли на участке из расчета 5 л раствора на метр квадратный |

Строение и свойства

Свойства грунтов этого типа зависят от того, насколько выражены процессы оподзоливания и одернения, от мощности соответствующих горизонтов. В целом, дерново-подзолистые почвы не очень плодородны, лишь верхний слой достаточно гумусный, влагоемкий, более структурированный. Плодородие повышается при окультуривании. Хозяйственные дерново-подзолистые почвы имеют другие характеристики и даже строение профиля.

Неокультуренные грунты, которые распространены в лесах, содержат мало питательных элементов, имеют кислую и сильнокислую реакцию, слабонасыщены основаниями (50-70 %), гумус состоит, в основном, из фульвокислот, структура не водопрочная, могут заплывать после осадков. Распаханные и введенные в культуру дерново-подзолистые земли имеют толщину пахотного слоя 30-40 см, содержат больше 3 % гумуса. У них мелкокомковатая структура, почти нейтральная реакция, насыщенность основаниями достигает 80-90 %.

Что это такое?

Если говорить кратко о дерново-подзолистой почве, то это достаточно скудная земля для выращивания каких-либо культур. Ее описание напоминает характеристику подзолистой почвы, свойственной для пустыни. Почве характерны такие внешние признаки, как размытая форма при избытке влаги, при ее недостатке на земле появляются глубокие трещины. Что касается внутренних особенностей, то это предельно скудная почва, поскольку в ней отсутствует необходимый растениям азот, фосфор, калий и другие полезные вещества. Преобладает в подзолистых почвах смола и воск. Кроме того, отмечается в данной почве и высокая кислотность, также не позволяющая растениям расти и развиваться.

Но дерново-подзолистая почва – это только группа подзолистых почв. Она имеет свою особенность. Речь идет о наличии в ней гумуса – вещества, где содержатся необходимые для роста растения элементы. Их количественный показатель небольшой, но этого достаточно, чтобы при определенных условиях вырастить некоторые культуры. Процент гумуса данной разновидности колеблется от 1 до 7. Но этого достаточно, чтобы назвать данную почву одной из самых плодородных в сравнении со всеми подзолистыми. Распространены такие почвы в природной зоне южных лесных массивов Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин.

Мелкозаглубленный фундамент

Глинистые почвы небезопасны для заложения мелкозаглубленного основания. Обычный ленточный фундамент в таких условиях закладывать нельзя. Поэтому специалисты рекомендуют вести строительство фундамента на глинистой почве по плитной или ленточно-свайной (комбинированной) технологии.

Армированная железобетонная плита создаст плавающий фундамент, который убережет постройку от подвижек глины в результате ее размывания или пучения. Плиту можно залить самостоятельно из бетона высокого качества или использовать уже готовую. Глубина заложения плитного основания определяется весом постройки. Плита не должна укладываться прямо на глину – под нее также роется котлован и насыпается гравийно-песчаная подушка.

При строительстве мелкозаглубленного ленточно-свайного основания выкапывается траншея по периметру здания, ее дно засыпается песком, а сверху заливается бетоном. В результате должна получиться монолитная лента высотой более 0,5 метра и шириной 0,3-0,5 метра.

Для повышения прочности такого основания в нем сооружают специальные шуфты. Это – опорные сваи, которые должны быть расположены ниже уровня промерзания с шагом в 2 метра. Для снижения воздействия вспучивания почв стороны фундамента делаются расширенными книзу, а пазухи засыпаются утрамбованным песком.

Какие удобрения нельзя вносить осенью под картошку

На зиму нельзя вносить удобрения, которые:

- содержат споры патогенных микроорганизмов – свежий навоз, компост из зараженной ботвы и сорняков;

- нарушают баланс микро- и макроэлементов в почве.

Комбинируя различные подкормки, не стоит смешивать некоторые вещества:

- щелочные среды (зола, известь, мел) понижают эффективность азотных удобрений (аммиачной селитры, аммофоса, сульфата аммония);

- навоз содержит много азота, поэтому не требует дополнительного внесения азотсодержащих веществ;

- аммиачная селитра в сочетании с сухой органикой (торфом, соломой, опилками) может привести к самовозгоранию.

Самые частые ошибки при внесении осенних удобрений:

- неверно определен pH почвы;

- нарушена дозировка;

- применяются удобрения с истекшим сроком годности;

- не соблюдаются рекомендации по сочетанию веществ.

Дополнительные работы

Основная проблема при строительстве дома на пучинистых грунтах (в том числе и на суглинках) заключается в том, чтобы возвести фундамент, адекватно воспринимающий увеличение объема грунта в холодную пору года. Причина, по которой все это происходит – увлажнение грунта. Поэтому при высоком уровне грунтовых и поверхностных вод необходимо устроить дренаж фундамента. Лучше всего задуматься над этим вопросом еще на этапе строительства фундамента – так затраты будут меньше, да и эффективность дренажной системы будет значительно выше.

Когда проблема увлажнения грунта решена, не лишним будет обеспечить дополнительную его теплоизоляцию по периметру дома. Это делается для того, чтобы уменьшить глубину промерзания почвы, тем самым сведя риск пучения грунта к нулю.

Классификация

Дерново-подзолистые почвы делятся на типичные и глеевые. Первые занимают на территории России почти 1,5 %, вторые – 0,1 %.

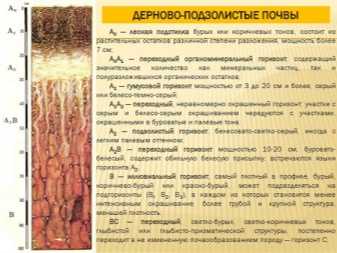

Типичные

Находятся в южной тайге и лесостепи, формируются на рыхлых супесчаных грунтах и песках, под лесами из сосны. Гумусовый горизонт толщиной 3-15 см, подзолистый – 2-30 см. Реакция грунта кислая либо сильнокислая, земля не насыщена основаниями. Количество гумуса варьируется в пределах 0,5 до 5 %, в среднем 1-1,5 %, состоит из фульвосоединений. Типичные почвы, в основном, бесструктурные, плохо удерживают, но хорошо пропускают воду.

Глеевые

Находятся в южной тайге, в понижениях или на плоских равнинах со слабой дренированностью и временным застоем влаги на поверхности. Формирование глеевых грунтов проходит под смешанными лесами с мохово-травянистой растительностью, часто в условиях заболоченности. Подстилающие породы имеют тяжелый состав. Профиль: дернина 5-6 см толщиной, гумусовый слой 10-20 см толщиной, серо-стального оттенка, глееватый серо-белесый с ржавыми вкраплениями, после него текстурный оглеенный горизонт бурого цвета с пятнами сизого и охристого цвета.

Глеевые дерново-подзолистые почвы кислые либо слабокислые, в верхних слоях не насыщены основаниям. Гумус фульватного типа, процентное содержание – 3-5 %.

Теория формирования этих почв

Согласно теории Вильямса, подзолистый процесс осуществляется во время взаимодействия некоторой группы органических кислот и деревянистой растительности, а также дальнейшего разложения части минералов. Полученные продукты разложения остаются в виде органически-минеральных соединений.

Дерново-подзолистые грунты являются результатом появления в биоценозе леса подходящих условий для развития растительности, завоевывающей лесные площади. Таким путем подзолистые грунты постепенно становятся дерново-подзолистыми и далее рассматриваются либо как отдельный почвенный тип, либо как тип подзолистых.

Современные специалисты объясняют возникновение этого типа грунта тем, что во время разложения лесной подстилки в таежных лесах с небольшой травяной растительностью образуются несколько видов кислот и органических соединений. Эти вещества вместе с водой вымывают из почвенного слоя минеральные элементы, и те перемещаются на более низкий слой грунта с образованием там иллювиального горизонта. При этом остаточный кремнезем, наоборот, накапливается, из-за чего грунт значительно светлеет.

Дерново-подзолистый тип почвы Активность этого процесса зависит от нескольких факторов: влажность грунта, его химический состав, тип произрастающей растительности.

Дерново-подзолистые почвы появляются в результате дернового и подзолистого процессов, проходящих под травянистыми лесными насаждениями при соблюдении промывного водного режима.

Непосредственно дерновой процесс состоит в накоплении питательных веществ, гумуса, оснований и появлении водопрочной структуры под влиянием растительности. Результатом этого становится формирование гумусово-аккумулятивного слоя.

Помимо этого, больший объем гумуса в этих грунтах определяет пониженную плотность верхнего горизонта, то есть они обладают большей пористостью, чем обычные подзолистые. В целом такой грунт отличается большим природным плодородием и преобладает среди пахотных земель таежно-лесного региона.

Профиль этой почвы вмещает три основных слоя:

- Верхний дерновой слой — около 5 см.

- Гумусовый слой — около 20 см.

- Подзолистый слой.

По концентрации гумуса эти почвы делятся на слабогумусные (до 3 %), среднегумусные (3–5 %) и высокогумусные (более 5 %). По своему строению бывают слабоподзолистыми (третий слой отсутствует, есть только белесые пятна), среднеподзолистыми (высота третьего слоя до 10 см), сильноподзолистыми (10–20 см) и грубокоподзолистыми (больше 20 см).

Химический состав и характеристика

Дерново-подзолистые почвы показывают невысокую мощность дернового слоя, обедненную окислами верхнюю часть, частичное обогащение кремнеземом и уплотненность горизонта вымывания. Также, благодаря обменным катионам водорода, они становятся кислыми или сильнокислыми (рН от 3,3 до 5,5) и нуждаются в подщелачивании.

Минеральный состав прямо зависит от пород, образующих почву, и является практически идентичным подзолистым типам. Поглощенные катионы представлены кальцием (Ca), магнием (Mg), водородом (Н) и алюминием (Al), причем, поскольку большая часть приходится на алюминий и водород, доля оснований в верхних слоях обычно не превышает 50 %. Состав дерново-подзолистых почв Кроме того, дерново-подзолистые грунты характеризуются малой концентрацией фосфора и азота. Количество гумуса значительно уменьшается с глубиной и в суглинистых видах составляет 3–6%, а в супесчаных и песчаных — 1,5–3%.

Если сравнивать дерново-подзолистые грунты с подзолистыми, то можно отметить их большую влагоемкость, часто более выраженную структуру и насыщенный гумусом верхний слой. Таким образом, при ведении сельскохозяйственной деятельности дерново-подзолистые почвы показывают большую плодородность.

Что такое дерново-подзолистые почвы

Географическое положение дерново-подзолистых почв – это южная часть зоны лесов Восточно-Европейской равнины и Западно-Сибирской. Это примерно половина территории Беларуси, 15 % территории России и 12 % территории Украины (северо-запад). Почвы дерново-подзолистые формируются в природной зоне лиственных лесов.

Расположение объясняет и климатические условия, в которых формируются и находятся почвы. Они формируются на участках, где грунтовые воды залегают глубоко, на разных по механическому составу породах. В формировании принимают участие умеренно влажный и теплый климат, процессы дернования и оподзоливания, которые проходят одновременно. Климатические условия и процессы формирования определяют характеристики дерново-подзолистых почв.

Структура

Дерново-подзолистые почвы появляются в результате дернового и подзолистого процессов, проходящих под травянистыми лесными насаждениями при соблюдении промывного водного режима.

Непосредственно дерновой процесс состоит в накоплении питательных веществ, гумуса, оснований и появлении водопрочной структуры под влиянием растительности. Результатом этого становится формирование гумусово-аккумулятивного слоя.

Узнайте, как образуется гумус и чем он полезен для почвы.

Помимо этого, больший объем гумуса в этих грунтах определяет пониженную плотность верхнего горизонта, то есть они обладают большей пористостью, чем обычные подзолистые. В целом такой грунт отличается большим природным плодородием и преобладает среди пахотных земель таежно-лесного региона.

Советуем узнать, от чего зависит и как повысить плодородие почвы.

Профиль этой почвы вмещает три основных слоя:

- Верхний дерновой слой — около 5 см.

- Гумусовый слой — около 20 см.

- Подзолистый слой.

Что такое дерново-подзолистые почвы

Впервые название «дерново-подзолистая почва» ввел в обиход русский геолог В. В. Докучаев, который считал, что процессу их формирования способствуют деревья, кустарники и другая лесная растительность, вступающая в контакт с органическими кислотами (перегноем).

В хвойных лесах тайги, где практически нет травянистых растений, формируется тонкая лесная подстилка, содержащая смолу, воск и другие химические вещества, разлагающиеся длительное время и практически не содержащие полезных минералов. При разложении такой подстилки образуются различные виды кислот и небольшое количество органических соединений, которые при контакте с водой вступают в реакцию сначала с легкорастворимыми, а затем и более стабильными минеральными соединениями, вымывая их из грунта.

Скорость формирования подзолистого слоя зависит от нескольких факторов:

- увлажнения грунта, которое способствует возникновению дерново-подзолистого слоя;

- химического состава (породы с содержанием карбоната минимально подвержены процессу формирования подзолистой почвы, т. к. кальций нейтрализует кислоты);

- количества растительности (в хвойных лесах процесс оподзоливания происходит намного быстрее, чем в широколиственных).

Структура почвы и ее виды

Дерново-подзолистый грунт состоит из 5 слоев:

- Дернового: толщина около 5 см с преобладанием лесной подстилки (Ао) или дерна (Ад).

- Гумусового (около 20 см).

- Листового или пластинчатого.

- Иллювиального горизонта.

- Материнской породы.

Дерново-подзолистые почвы. (Фото используется с сайта travelask.ru)

Дерново-подзолистые почвы. (Фото используется с сайта travelask.ru)

Такой грунт имеет легкий химический состав и растянутый профиль и может быть типичным или глеевым. Первый формируется в процессе дерновых или подзольных реакций, а второй — с участием глеевой реакции (профиль оголяется, увеличивается количество гумуса, а на верхнем слое появляется торф).

В зависимости от структуры такие почвы делятся на 4 типа:

- Слабоподзолистые дерновые с кремнеземистой присыпкой и отсутствием 3 слоя.

- Среднеподзолистые со сплошным горизонтом, толщиной 10 см.

- Сильноподзолистые дерновые, слоем 10-20 см.

- Глубокоподзолистые, толщиной свыше 20 см.

Преимущества и недостатки дерново-подзолистых почв

Такие почвы не считаются плодородными, т. к. имеют высокий уровень кислотности, плохую систему аэрации, низкую водопроницаемость, небольшой слой перегноя и недостаток минералов. Если провести соответствующие агротехнические работы, такой грунт может стать пригодным для выращивания огородных культур.

Создание дренажной системы

Для предупреждения опасной потери устойчивости домов и других зданий на размокающих грунтах, рекомендуется не только качественно уплотнять материковое и насыпное основание, но и организовывать отведение грунтовых, осадочных и хозяйственных вод за пределы участка.

- Но это потом, когда фундамент уже будет возведён – в процессе строительства принимают другие меры. При осуществлении земляных работ неправильные действия строителей нередко ухудшают свойства и без того проблемных грунтов. При плохой зачистке дна выемки, бугры и углубления затрудняют естественный отток воды.

- Ситуацию может осложнить близкое расположение грунтовых вод, когда приходится принимать кардинальные меры для понижения их уровня. Как минимум, устраивается открытый водоотлив, в серьёзных ситуациях для понижения УГВ могут устраиваться водопонижающие скважины или применяться эжекторные иглофильтры.

- Эти меры помогают довести до логического конца строительство. Но в случае с глинистым грунтом, который, являясь водоупором, способствует застою воды вокруг фундамента, приходится подумать и о защите дома в период эксплуатации. Для этой цели создают сооружения для искусственного перехвата или понижения уровня грунтовой воды.

Траншея закрытого дренажа

Есть два основных вида дренажа: открытый, который представляет собой систему ничем не заполняемых траншей (чаще применяется на дачных участках), и закрытый, тоже состоящий из комплекса траншей, только заполняемых (применяется и в городах). В зависимости от варианта заполнения, закрытый дренаж бывает:

- Заполнен дренирующим материалом (щебнем, керамзитом). Вариант простейший и самый дешёвый, но стабильно водопонижения не гарантирует.

- Траншейный дренаж с использованием перфорированных труб-дрен, заложенных в слой дренирующего материала, и обёрнутых геотекстилем. Весьма эффективен для сбора поверхностной воды, хорошо подходит для водопонижения на городских участках. Особенность системы состоит в том, что траншея с трубой находится у внешнего края отмостки, и собирает скатывающуюся с неё по уклону воду.

- Пристенный дренаж отличается от траншейного тем, что дренирующий узел с трубой располагается под отмосткой, прямо в обратной засыпке — ближе к стенке фундамента, от которой его отделяет глиняный замок. Данный вид дренажа применяют при высоком уровне грунтовых вод, для защиты фундаментов типа «стена в грунте».

Различия траншейного и пристенного дренажа

Подобный дренаж может выполняться не только для одного дома, но для остальных построек на участке. В таком случае их объединяют в единую систему, которая отводит воду к общему накопительному колодцу. Оттуда уже с помощью насоса вода может перебрасываться либо в уличный кювет, либо использоваться для хозяйственных нужд.

Правила подкормки осенью

Осенняя подготовка почвы под посадку картофеля включает:

- очистку участка от ботвы и сорняков;

- разравнивание грунта;

- высевание сидератов;

- перекопку почвы;

- внесение органических и минеральных удобрений.

Подготовка грунта

Для начала участок очищают от ботвы. Зеленую массу пасленовых (картофеля, томатов, перцев и баклажанов) сжигают, ботву огурцов и кабачков можно отправить в компостную яму, предварительно полив известковым раствором – 1 кг вещества на 10 л воды.

Потенциально опасны для будущего урожая остатки сорняков. Кроме того, что они затеняют участок и потребляют питательные вещества из почвы, сорные травы привлекают вредителей (проволочника) и могут быть переносчиками заболеваний. Чтобы избавиться от корневищ, проводят вспашку поля или ручную перекопку. Дополнительно почву можно обработать гербицидами.

Перекапывают грунт, чтобы повысить его водо- и воздухопроницаемость, насытить кислородом и избавиться от личинок насекомых-вредителей, спрятавшихся в нижних слоях почвы. Иногда требуется две осенние перекопки с интервалом в 30-45 дней, особенно если земля чересчур тяжелая.

Органические удобрения

Из органики наиболее востребованы навоз, компост и зола. Микро- и макроэлементы в них сбалансированы самой природой и легко усваиваются растениями.

Чтобы не привлекать готовящихся к зиме вредителей, собирающихся на выделяемое навозом тепло, его лучше вносить поздней осенью, после первых заморозков, предварительно смешав с компостом. Кроме привычного коровяка, можно использовать конский и кроличий навоз. Свиной преет до 18 месяцев, поэтому его вносят только в исключительных случаях.

Под осеннюю перекопку не подходит свежак, недавно вычищенный у скота, т. к. он содержит семена сорных растений, которые взойдут весной.

Минералы и сидераты

Осенью вносят вещества, которые медленнее растворяются и дольше не вымываются из почвы:

- «Нитроаммофоску»;

- мочевину;

- «Суперфосфат».

Соблюдают общее правило: картофель лучше слегка недокормить, чем допустить избыток питательных соединений. Например, навоз сокращает норму минеральных азотных препаратов, «Суперфосфат» не смешивают с мочевиной. Аккуратно стоит относиться к сочетанию неорганики с золой.

Как удобрить землю под картофель осенью без использования специальных средств? Щадящий способ обогащения почвы – засевание ее сидератами. Эти растения выращивают не для урожая, а в качестве органического удобрения. Сидераты не дают развиваться сорнякам, защищают грунт от обезвоживания и выветривания, не допускают глубокого промерзания почвы.

Для картофеля оптимальны горчица, рожь, сурепка и фацелия – они быстро всходят и набирают массу.

Нормализация кислотности

С помощью удобрений можно выровнять pH почвы: щелочную закислить листовым компостом или торфом, кислую известковать золой.

Чтобы определить кислотность, применяют разные методы:

Обращают внимание на дикую растительность. Сильнокислые почвы предпочитают подорожник, анютины глазки, конский щавель и хвощ, а нейтральные и слабокислые – клевер, крапива, полевой вьюнок, мать-и-мачеха.

Проверяют реакцию на уксус

Грунт с нейтральным pH покроется пузырьками.

Используют покупные полоски для проверки кислотности.